嘿,你玩过《光明与遭遇》吗?

- 发布时间: 2020-9-12

“咦,你玩过轻触吗?”

昏暗略显局促的公交车上,穿着校服的初中生问隔壁的同学。

这是一辆走短途路线的区级公交车,它的短车身最多能容纳十几个人。这时,在学生离校和上班族下班的路口,车内乘客站着或坐着时,空气中有细微的代际差异。没完没了的学生和略显疲惫的工人们都在动来动去,静悄悄的,真的比一般的公交车要热闹一点。

正因为如此,我才能听到他们的对话。

一.对话

那是两个在附近学校学习的学生。这些学生的标准平均身高。每句话往往伴随着一些手部动作。他们在微弱的前灯下模糊不清,但他们能清晰地感受到他五官的变化。我们叫他学生a吧,问的那个学生比较高,声音略重。他是学生b。

“没玩,别玩太多。可能不适合我。”学生B应该回答。

在谈《光明遭遇》之前,他们谈了比较常见的《王者荣耀》,分享了各自的英雄经历和一些付费角色。没想到学生A突然把话题转到了一个看了一些小众的文艺迷游戏上,顿时就有了兴趣。

“这个游戏不仅仅是为了玩。”

我突然被一个陌生的乘客搀住了,两个同学突然沉默了。最后学生A先反应过来,拍了一下学生B的大腿说:“你看,你看!”字里行间有淡淡的笑意。

《光遇》国服刚上线的时候,GameRes推了一篇相关文章“我还是不把它当成陈星汉新作的游戏”。与市面上主流的F2P手游相比,坚持一贯的“那个游戏公司”制作理念的《轻触》,实在不像是一款“玩”的游戏。有点不一样,就像学生一样。

“在游戏里跑了很久,不知道该怎么办,没什么乐趣。”

看过各种游戏,接触到光之相遇并没有觉得不舒服,但是听了学生B的话,马上意识到光之相遇的游戏指导和反馈比普通游戏弱很多,游戏目标也比较模糊,不是那种明确的人生价值PK和等级挑战。它通过人机交互得到的反馈是基于人的主观感受,属于玩家自己感受和感受的类型。

听起来有点像是厌倦了车、枪、球的玩家第一次进入风行者的空旷沙漠。

有的人骂骂咧咧地按下退出键,有的人在黄沙岩壁上找到了远古图腾。学生A应该属于后者:

“我感觉很好。我一开始就到处跑。等我熟悉了,就知道该怎么做了。”

“那你为什么玩《光明与遭遇》?有点好奇学生玩家对这个游戏的看法。

“主要是朋友一起玩,游戏里遇到的那些人也很有意思。”学生A说他是通过一个朋友的介绍才知道“光遇”的,他用的是Android(7月份推出的国服Android平台),所以来回玩的时间不多,玩的主要动力是社交,包括熟人和陌生人。

车一停,车门一开,学生B就先下了车。此时距离终点站只有几分钟的车程。印象深刻的是,大部分学生都住在附近的小区,所以我没有太多时间和学生a说话。

这并不妨碍学生A在座位上继续讲游戏里有趣的事情。“我们会在长坡的地图上玩赛车,滑到底后再飞起。幸好有几个人可以补充能量,否则很难独自爬上去……”

“现在这个游戏很火吗?”预料到他要下车,我终于问了一个问题。

“我不知道。反正身边有两三个朋友在玩,过几天会有新的活动,最近聊天的时候就聊到了。”

话音刚落,司机熟练地把车停在指定区域,学生A也没怎么停留,赶紧下车。事后没多想,对这个话题的想法也就关门了。

直到几天后,一条消息传来:“光遇”在iOS国家畅销榜排名第三。"

第二,玩家

《光遇》的付费设计与一般游戏不同,它提倡为他人付费。玩家支付的蜡烛可以合成“心”送给别人,而“心”可以解锁更多的饰品和动作。

一方面它的支付主要是装饰功能,并没有带来游戏能力的增益;另一方面,玩家的支付不能直接影响他自己。这些特点使得它无法像主流商业游戏那样吸纳那么多资金。正是因为这个原因,《光遇》的畅销结果多少有些不可思议。

只能推出一个结论,就是游戏目前有一大群玩家愿意为此买单。

《轻相遇》开播以来iOS畅销书排行榜趋势图

3月13日,音韵季开始,游戏畅销榜排名第31位。

5月28日,魔术季揭晓,游戏畅销榜排名第22位。

9月3日,圣岛季来临,游戏畅销榜排名03。

《光与相遇》中的每一个新活动都被划分为“季节”。随着新赛季的到来,游戏会引入新的时尚、动作、地图,会有一个对应“赛季”的付费道具——赛季卡。

季卡是游戏能上畅销榜的主要原因,不仅因为价格更实惠,还因为可以以分享的形式购买。重要的是它自带的礼服有限,想要获得新赛季的毕业礼服奖励,必须收藏所有的活动物品。活动不重复的特点,让毕业礼服变得稀有而昂贵。

有收藏游戏习惯的玩家,不能错过赛季卡。按一张三人合租的季卡价格计算,每人成本只有40元左右,而且一定要有足够的玩家支持畅销书榜第三名。

在这个群体中,学生占大多数。

在野蛮的QQ群和“分享你的故事”知乎中,有大量的同学在游戏中分享和交流经验。同时我也看到了两个完全不同的玩家生态。

记忆

一般来说,女性受访者较多。知乎的《轻遇》答案里有一篇又一篇的日记贴,在流动的音符下埋藏着悲伤与快乐,读来颇为酸酸甜甜。这些事迹在微博、TapTap、b站等特殊区域也很常见。

如果有人在找人,“那个游戏公司”给游戏的社交系统设置了很多障碍。没有ID,也没有一键添加。让玩家充分了解什么是路人,什么是泛泛之交。

记忆中,大学新生回忆起中学时的游戏时光,重复着从孟新到大哥大的艰辛旅程,说起曾经躲雨、看星星、逆风飞翔的小伙伴们。

求助教的,晒风景的,当然是来喂狗粮的。

来源:TapTap用户“淋湿了,不得不打爪子”

这些记忆大多源于一次偶然的相遇。正如《我还是不把陈星汉的新作当游戏》一文中所说,《光之相遇》是乌托邦幻想的产物。游戏对交互和社交功能的限制,使得玩家倾向于与他人建立联系。老手带新思路,依靠彼此的能量供应,探索广阔的游戏世界。以上是《光之相遇》中的日常玩法。

然而《光遇》的世界那么大,游戏的内容也就那么几个。三天两头很难吸引玩家来照顾游戏。让他们留在游戏里的,是萍水相逢的旅人,是同一个场景不同的剧,是牵手流浪世界的人,是CP,是“守护者”。

《光明遭遇》的玩家们开发出了各种各样的招数,比如周游世界而不升级任何羽毛的无翼之子,5月35日与朋友的草坪音乐会(游戏内置音乐编辑器),还有一款他们玩沙雕和爆肝的悠闲禅游戏。

说到底,是人,是各种各样的人,是心中关心他们的人,让《光遇》的世界多姿多彩。

网络游戏总是把社交系统作为一个重要的模块来设计。网游遇见,遇见,遇见陌生人很正常,但并不像光之相遇那么纯粹,其底层设计是为了社交生活。

《光遇》的乌托邦幻想在于剥夺了玩家的“恶”行为,每个进入游戏的人都被迫返老还童,用肢体动作来表现自己。它为建立关系提供了一个方便的天堂。这种善良也是游戏界的老专家——任天堂。玩家这样评论。“当世界催你长大,只有任天堂把你当那个夏天在客厅偷偷玩红白机的孩子。”

《光遇》把孩子当孩子,自然吸引了真正的孩子。

不知道有多少人知道,近一两年QQ群经过扩容、升火花、CP,00,在网络生活竖起了一堵厚厚的墙,从而把现实中成年人的世界隔绝了。在虚拟的网络空间里,他们通过陌生人的社交和无意义的演讲来宣泄情绪。

你能读多少俚语?

但是这个群体毕竟太大了,已经没有回头的可能了。Q群只是他们聚居的一个角落,00后会成为过去,每一代新人都会有新的互联网生活方式。

《光遇》是年轻人互联网生活方式的缩影。它四周是游戏,外层是互联网,那里一个接一个上演着青春故事,编码成文字,剪成图片,录制成视频,再贴上回忆的标签。

商业

“江湖上,只要有人怀恨在心。人是江湖,怎么戒?”即使被囚禁在西湖底10多年,任我行的知识仍然比轻佻的令狐冲的知识更加渊博。人与人之间的接触有太多的不确定性,个体之间的交流总会被扭曲到一些奇怪的位置。

任何乌托邦幻想都会在人性面前土崩瓦解。

《动物森林之友社》有丑陋的人口交易,《糖豆侠》有快速外挂,《轻触》有黑心商人。

光之相遇的生态并不总是展现温暖的一面。获得“心”的难度和毕业礼服的稀缺自然诱发了地下市场。

代跑、卖心、交易账号是QQ群常见的词汇。虽然有需求就有市场,买卖没有错,但总有人不按规矩办事。

这些情况与陈星汉最初的想法有些不同。卖家用“心”、蜡烛甚至现金来交换合适的道具,节省重复的游戏时间,而买家则逐渐成为利益驱动的全职商人。“那个游戏公司”的游戏设计再细致,也还是无法控制所有玩家的行为。

哪里有光,哪里就一定有阴影。自然,反抗黑暗的使者就有。在光遇中提供免费协助的玩家依然占大多数。他们在风暴眼(游戏的最后一关)前充当引渡者,护送玩家安全到达陈道的彼岸(游戏的第一关)和雨林。

"爱向着光明,爱拥抱阴影."对公众开放的《光遇》,很难用一厢情愿的想法去实现它的乌托邦幻想。它想做一个深度沉浸的社交平台。它是一个小小的社会熔炉。它有缺陷,但它必须包容不完美。

第三,“游戏”

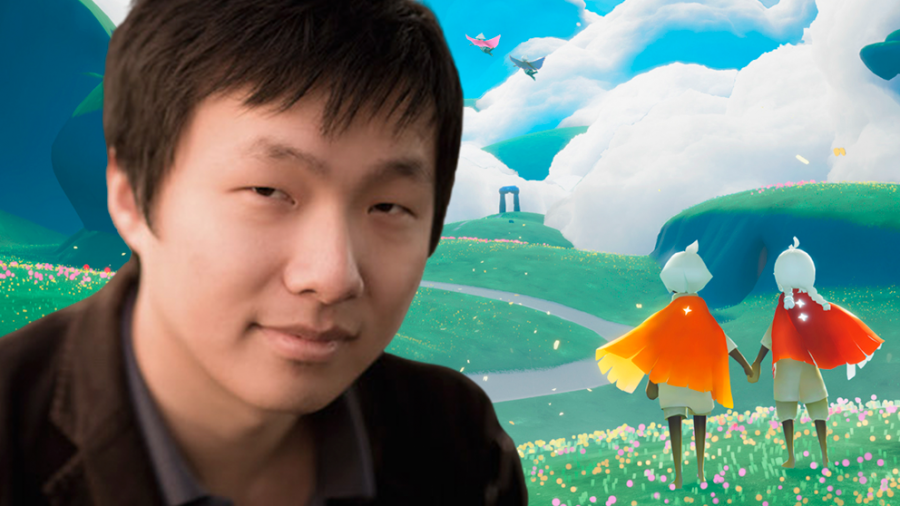

“我更关心的是能够改变人们对游戏的想法,而不是成为一名艺术家。”游戏制作人陈星汉在接受采访时说。

如陈星汉所愿,《光遇》真的改变了玩家对游戏的认知。

“刚接触这个游戏的时候,觉得很新奇。因为我以前玩的是打打杀杀的游戏。”

“我开始玩,我很无知。这是每个光之子都经历过的。那种感觉真的不像玩游戏,就像迷失在一个又大又美的世界里。”

……

然而,这种认知上的转变仍然存在一些问题。不是所有的玩家都有认知意识,也不会去探究游戏的本质和意义。在他们眼里,光遇依然是一款“玩”的游戏,但与其他主流游戏不同。

就像我在公交车上遇到的两个初中生一样,学生B确实发现《光明遭遇》和他之前接触过的游戏有很大的不同,但是他没能坚持下去。学生A玩的多了,但是是基于社会视角的。

维特根斯坦在谈到语言时提出了“家族相似性”的概念。他以传统游戏为例。桌游是游戏,卡牌是游戏,球类也是游戏。虽然都叫游戏,但并不完全重合。他们只是组成一个家庭,这个家庭的成员有一些家庭相似之处。

电子游戏没别的了。《光遇》更多的意义不是改变,而是拓展玩家对游戏的认知,看到更多游戏家族成员。

“原来游戏还能这样。”游戏作为一种综合的媒介,不应该局限于享乐、娱乐这种狭隘的框架。我在《明日方舟》的玩家群里看到过类似的话,“手游可以酷炫”、“手游可以讲好故事”之类的评论比比皆是。

但是经过年轻球员的这些评价,还是有一些更深更隐秘的变化。手机游戏已经成为年轻人玩游戏的主要认知方式。在一些主机游戏的预告片里,经常看到一些“是手游吗?”“为什么不做个手机游戏”。

近年来,当国内游戏厂商在sturm und drang涉足手游领域,当免费游戏和大数据游戏席卷新生代童年时,年轻人的游戏观念也在潜移默化地发生着变化。

在《轻触》获得畅销书排行榜第三名的背后,我关心的不是它创造了多少收入,而是创造了这些收入的群体,或许还有我在公交车上遇到的一些初中生。我还是以康德的话为标准,“人是目的,不是纯粹的手段。”(广义理解而非认识论理解)

“哎,你玩过《光明与遭遇》吗?”

你看到比赛背后那些生动的面孔了吗?